Simulación del universo

y AC dijo:

¡Hágase la luz!

Y la luz, se hizo…

-Isaac Asimov, la última pregunta-

Al observar nuestro universo es natural considerarlo como nuestra realidad, tenemos una certeza, ampliamente esparcida y casi innegable, de que lo que observamos allá afuera es real, lo que observamos es lo que el universo es.

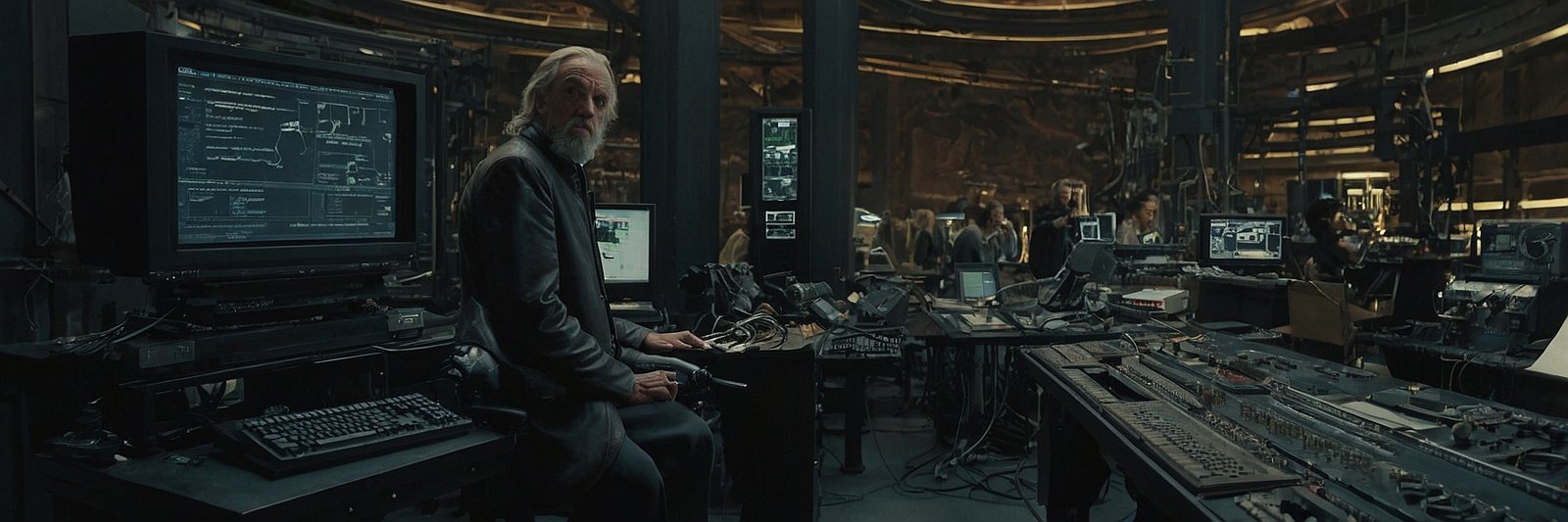

En nuestra “infinita sabiduría y entendimiento del mundo” hemos logrado crear máquinas capaces de simular nuestro propio entorno y de replicar, hasta cierto punto, a seres como nosotros que interactúan entre sí y con su propio entorno simulado del mundo. Al observar ese mundo dentro de la máquina puede llegar a nuestra mente la pregunta de que si esos seres ven su mundo de la misma forma en la que nosotros vemos el nuestro, y si es así, entonces podríamos considerar que si esos seres consideran su mundo como la realidad al igual que nosotros lo hacemos con nuestra realidad, en la actualidad la respuesta no es difícil de encontrar, es muy probable que la respuesta sea no, pues las simulaciones que podemos hacer de los seres conscientes distan mucho de reflejar la complejidad que poseemos, pero, suponiendo que seguimos mejorando nuestras máquinas hasta el punto de lograr simular seres idénticos a nosotros en todos los aspectos y simular mundos idénticos al nuestro, entonces, sería posible que aquellos seres simulados tuvieran una idea de su universo muy similar a la que nosotros tenemos, después de todo están hechos a nuestra imagen y semejanza, ellos creerían, al igual que nosotros, que su universo es tan real como el nuestro. Y si esos seres creen que su universo es real sin realmente serlo, es factible que nosotros también creamos que nuestro universo es real sin que esté realmente lo sea. Esto nos pondría en la incómoda situación de reflexionar sobre la naturaleza de nuestra realidad y de nuestra propia existencia.

Si somos capaces de crear simulaciones tan avanzadas que incluso los seres dentro de ellas experimentan una realidad que consideran auténtica, ¿cómo podemos estar seguros de que no somos nosotros mismos parte de una simulación más compleja? Esta idea no es nueva y ha sido explorada en la filosofía, la física, en la computación y hasta en el campo de la ciencia ficción.

En la antigüedad, Platón ya discutía la posibilidad de que el mundo que percibimos es una ilusión. En el siglo XVII, Descartes propuso su experimento mental del sueño, en el que cuestionó si todo lo que experimentamos es real o si simplemente estamos soñando. Una hipótesis un tanto curiosa, planteada por Hilary Putnam y citada por Jonathan Dancy, es el argumento del cerebro en una cubeta, el cual parte de la idea de que un científico podría sacar el cerebro de una persona de su cuerpo, introducirlo en una cubeta llena de un líquido que lo mantuviera vivo y conectar sus neuronas mediante cables a una computadora que le proporciona impulsos eléctricos idénticos a los que recibe un cerebro en condiciones normales, la persona a la que pertenece el cerebro continuaría teniendo experiencias completamente normales sin estar éstas sujetas a objetos o eventos del mundo real, sin llegar a tener nunca el usuario la certeza empírica de ello.

Usted no sabe que no es un cerebro, suspendido en una cubeta llena de líquido en un laboratorio, y conectado a un computador que lo alimenta con sus experiencias actuales bajo el control de algún ingenioso científico técnico (benévolo o maligno, de acuerdo a su gusto). Puesto que, si usted fuera un cerebro así, asumiendo que el científico es exitoso, nada dentro de sus experiencias podría revelar que usted lo es; ya que sus experiencias son, según la hipótesis, idénticas con las de algo que no es un cerebro en la cubeta. Como usted sólo tiene sus propias experiencias para saberlo, y esas experiencias son las mismas en cualquier situación, nada podría mostrarle cuál de las dos situaciones es la real.

Jonathan Dancy. Introducción a la epistemología contemporánea.

Otra hipótesis, un tanto más interesante, es la del cerebro de Boltzmann, que toma su nombre del físico Ludwig Boltzmann quien propuso que el universo conocido es el resultado de una fluctuación aleatoria, esto derivado de su investigación sobre la entropía y el aparente estado de orden en el universo, Boltzmann realiza la siguiente analogía basada en probabilidad y física estadística:

Estadísticamente, que nuestra realidad sea el resultado de la imaginación de un cerebro que surgió por la aglomeración azarosa de un grupo de partículas en el universo es más probable que el hecho de que nuestro universo sea el resultado de una serie de procesos naturales muy poco probables pero que aún así, aparentemente, han ocurrido a lo largo del tiempo.

Ludwig Boltzmann. parafrasis de la paradoja del cerebro de boltzmann.

El último argumento sobre la simulación del universo que abordaré, que a su vez me parece el más interesante, es el de la simulación computacional, la hipótesis de la simulación ha sido popularizada por el filósofo Nick Bostrom, el argumenta que es probable que vivamos en una simulación, ya que es probable que las civilizaciones avanzadas sean capaces de crear simulaciones muy realistas. Estas simulaciones podrían contener mentes conscientes que podrían saber o no que viven dentro de una simulación, pues, la realidad simulada sería difícil o imposible de separar de la supuesta realidad verdadera. Según Bostrom, una civilización avanzada tendría tal capacidad de cálculo que les sería posible realizar una “simulación de antepasados” es decir, simulaciones de alta fidelidad de la vida ancestral que serían indistinguibles de la realidad del ancestro simulado.

La hipótesis de la simulación tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad. Si nuestro universo es una simulación, entonces lo que consideramos como “real” es simplemente una creación de la mente. Esto significa que nuestra existencia podría ser una ilusión, y que nuestros actos y decisiones no tendrían ningún significado real. Además nuestro concepto del libre albedrío comienza a carecer de sentido para nosotros pues ¿Hasta qué punto unos seres simulados se podrían considerar que son libres? Resultaría un poco contradictorio considerarnos como libres ya que estaríamos invariablemente sujetos a la voluntad de seres casi divinos para nosotros. Incluso pudiendo considerar a Dios como “el gran simulador”.

Bibliografía:

- Jonathan Dancy. Introducción a la epistemología contemporánea

- Nick Bostrom. ¿Vivimos en una simulación por computadora?

- Paul Churchland. Materia y conciencia: Introducción contemporánea a la filosofía de la mente

Share this content:

1 comentario